言葉に詰まったり繰り返したりする「吃音(きつおん)」。成人の100人に1人が抱えるとされる発話障害の一つで、原因や治療法は分かっていない。いまだに社会の正しい理解は広まらず、当事者は話し方をからかわれたりする中で心を閉ざしがちだ。そんな当事者の悩みの受け皿となる自助グループの一つに、千葉県内を活動拠点とする「千葉言友会」がある。同会の活動や会員を取材し、吃音の困難や苦しみを追った。

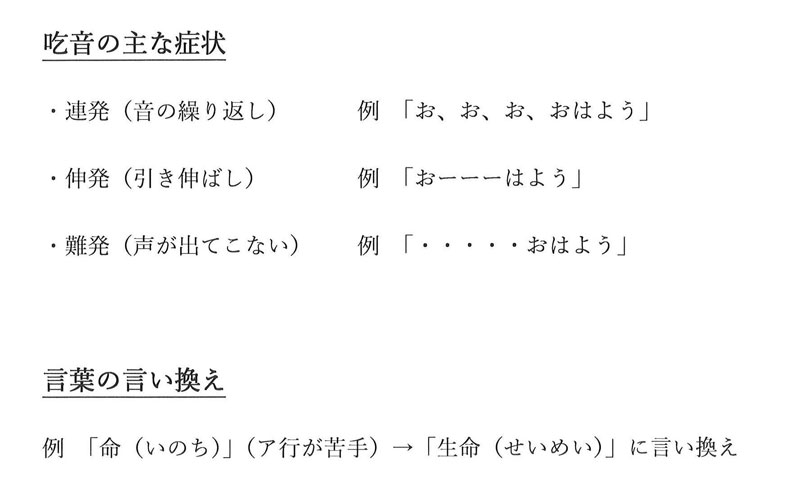

吃音は喉や口元が硬直することで起こる。主な症状には、音を繰り返す「連発」、引き伸ばす「伸発」、言葉が出ずに間が空く「難発」がある。苦手な音や症状の重さ、吃音が出るタイミングは人によって異なる。

「世間ではできて当たり前と思われていることができないわけですから、つらい。生き地獄です」と話すのは同会理事長の松尾久憲さん(71)。自身も子どもの時から吃音があり、朗読などが苦手だった。「家で一人で練習する時はきちっと読める。でも学校の教室ではできない。悲しくて、悔しくて涙が出たのを今でも覚えている」

同会はNPO法人「全国言友会連絡協議会(全言連)」の構成団体の一つで、2021年12月に50周年を迎えた。現在の会員は20~80代の約60人。月に1回開く例会で情報交換やプレゼンテーションを行い、悩みや困難の解消に取り組んでいる。

◆「宣言」が転換点に

設立当初の同会の目標は吃音を治すことだった。多い時で会員は約200人に上り、発話法の実践や弁論会の開催などの活動を通して吃音の克服、完治を目指した。

1976年に転機が ・・・

【残り 1002文字】